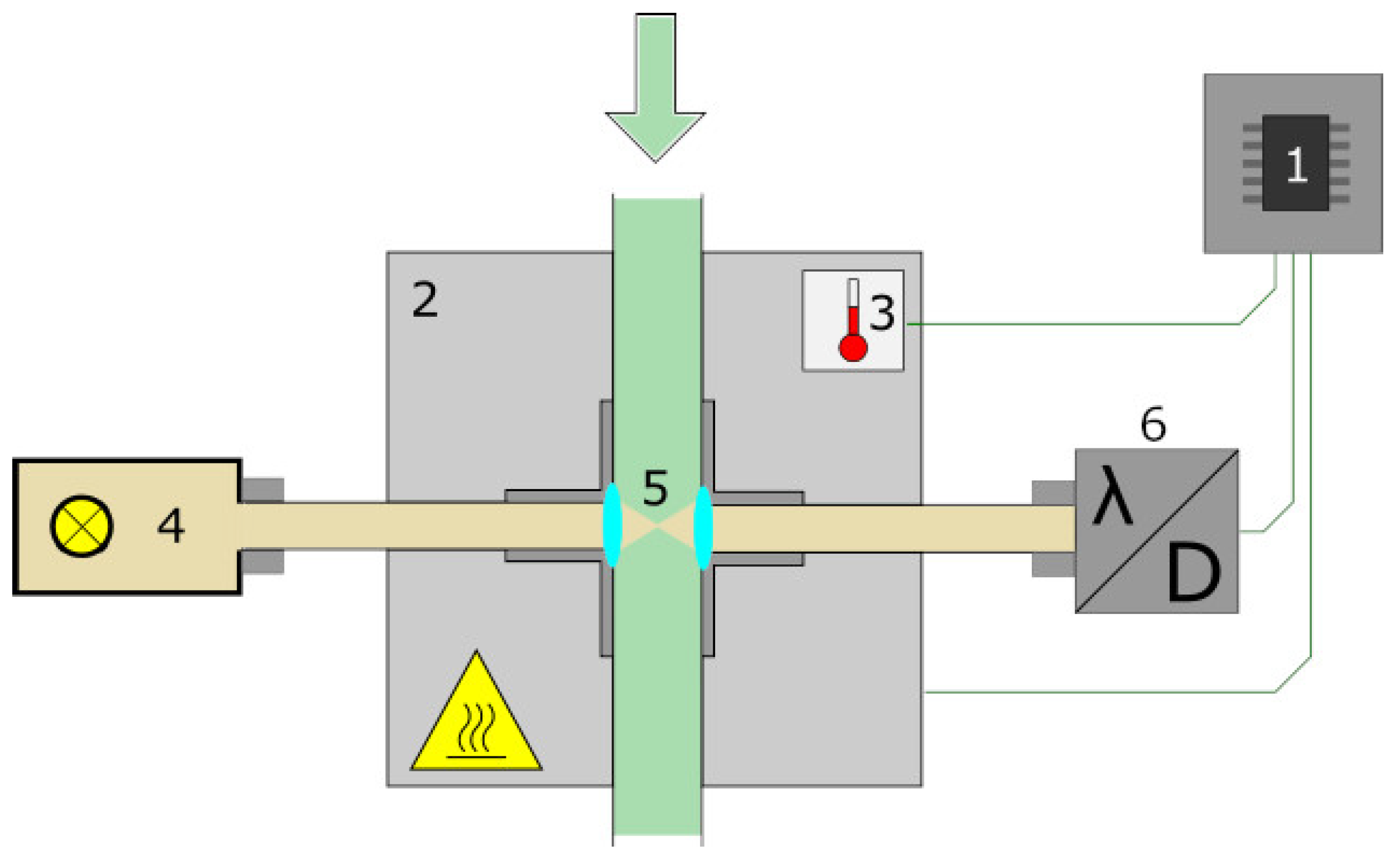

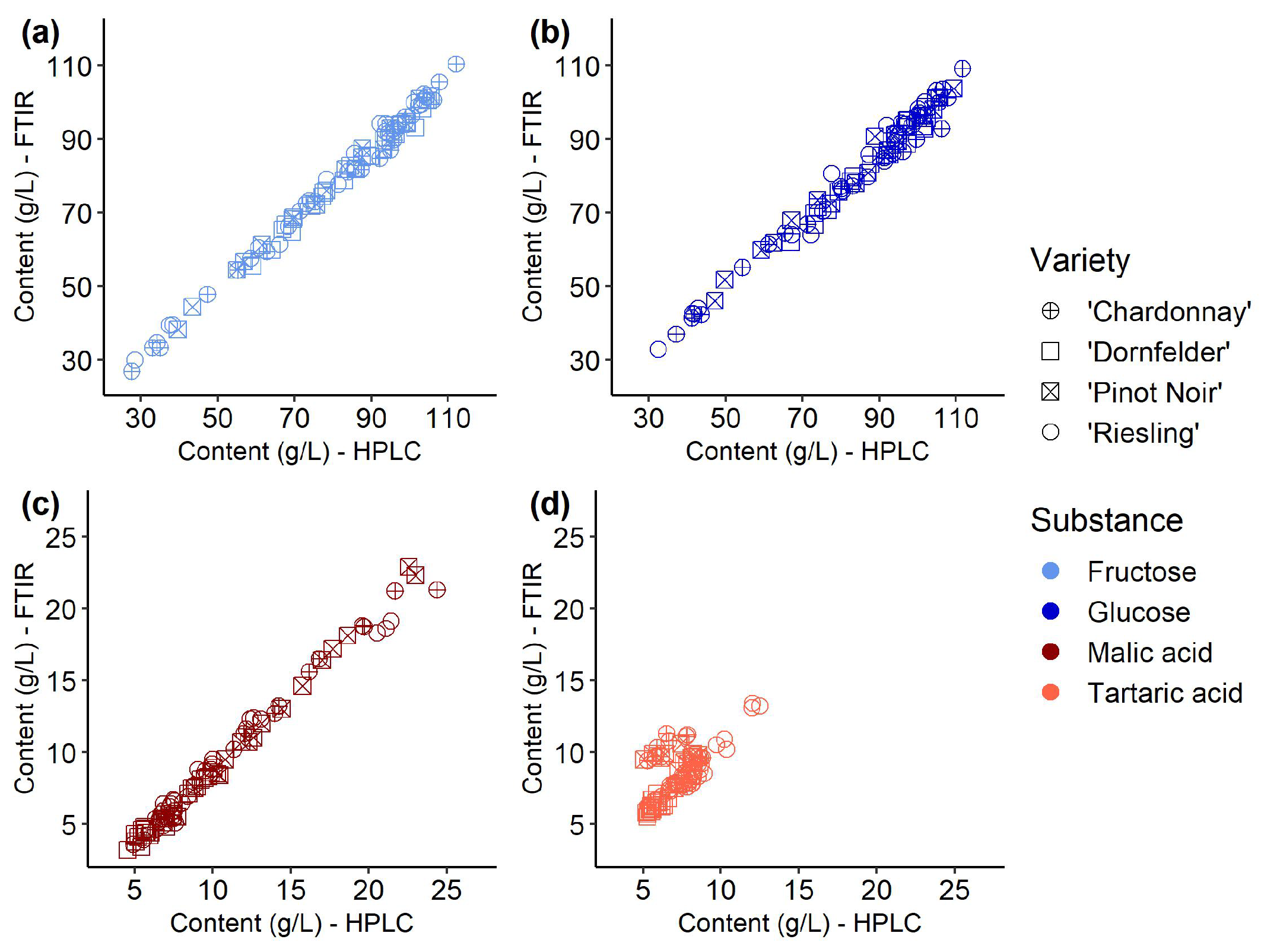

Veröffentlichung: Bestimmung von Zuckern und Säuren in Traubenmost mittels miniaturisierter nah-infrarot Spektroskopie

Die Fortschritte von Anwendungsfall 7 zur Entwicklung eines optischen Sensors, mit dessen Hilfe Qualitätskriterien wie Zucker- oder Säuregehalt automatisch auf dem TVE erfasst werden könnten wurden im Journal “Sensors” von MPDI veröffentlicht. Zur Veröffentlichung

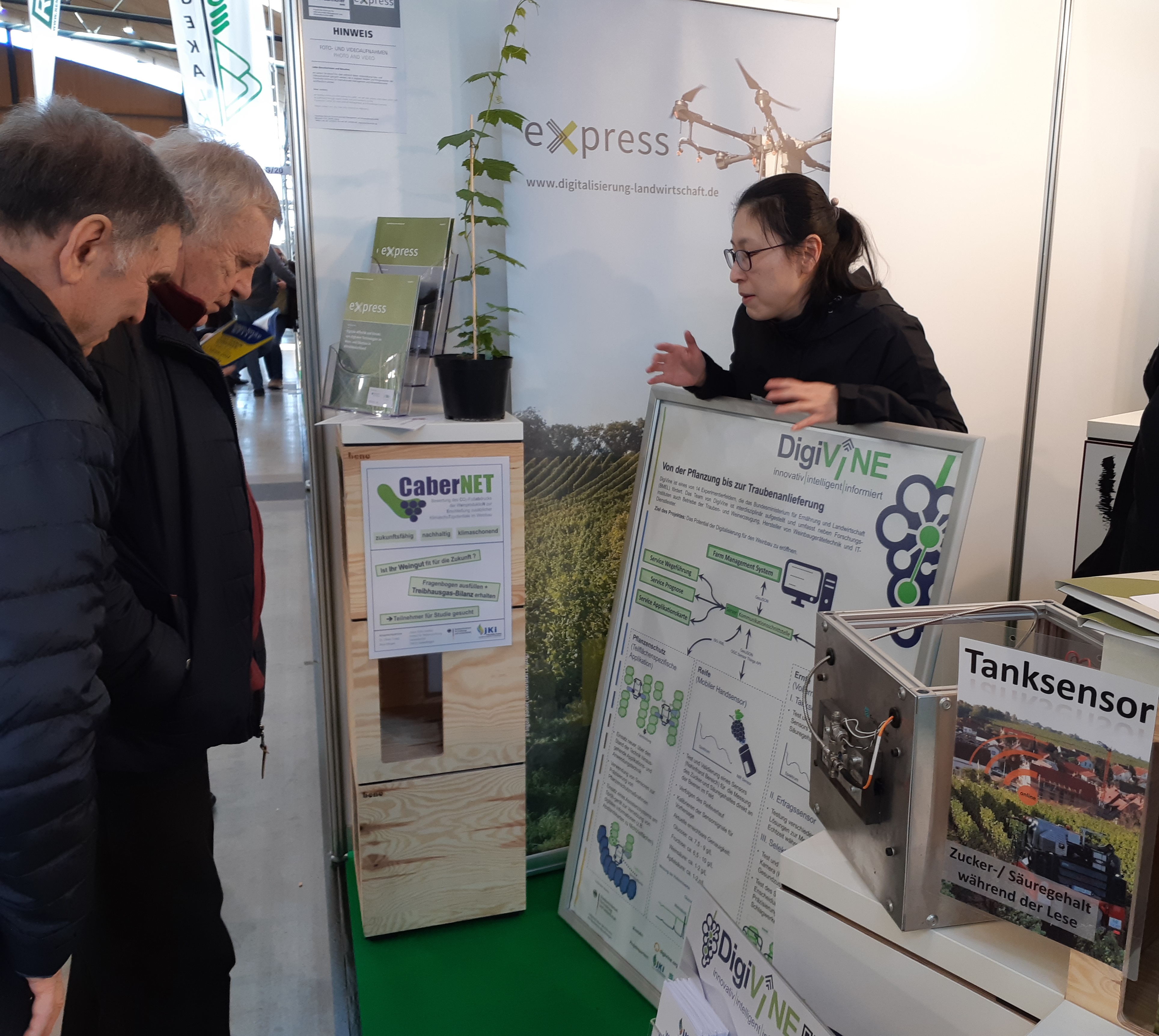

Winzer-Service Messe 2023

Nach der pandemiebedingten Pause von 4 Jahren hatten wir auf der 5. Winzer-Service Messe 2023 in Karlsruhe die Möglichkeit, uns gemeinsam mit drei weiteren Experimentierfeldern an einem Gemeinschaftsstand zu präsentieren und mit den Besucher*innen der Messe ins Gespräch zu treten.

Virtuelle Realität, Drohnen, Sensorik und Datenmanagement sind aktuelle Themen, die einen immer größeren Stellenwert in der Landwirtschaft einnehmen werden. Ein großes Potential dieser Technologien liegt in ihrer unterstützenden Wirkung im Arbeitsalltag, die Anwendungsfälle und Einsatzmöglichkeiten zur nachhaltigen Bewirtschaftung im Obst- und Weinbau sind sehr vielfältig. Um eine möglichst große Bandbreite unterschiedlicher aktueller Technologien mit Fokus auf einen nachhaltigen Weinbau zu präsentieren, haben wir uns mit drei weiteren Experimentierfeldern – Diwakopter, EF Südwest und EXPRESS – zusammengetan und sind mit den Besucher*innen an unserem Gemeinschaftsstand ins Gespräch gekommen. Zudem hatten wir ein umfangreiches Vortragsprogramm vorbereitet, um unsere Forschungsergebnisse zum Energiemanagement im Weinbau, zu Wissenstransferplattformen in der Landwirtschaft, zum Wasserstressmonitoring und zum (Sprüh-) Drohneneinsatz im Weinbau zur Diskussion zu stellen. Wir vom Projekt DigiVine nutzten die Gelegenheit, mit der Weinbaupraxis in Kontakt zu treten und Einblicke in unsere digitalen Forschungsprojekte zu geben. Die Besucher hatten die Möglichkeit, uns mittels VR-Brillen auf den Phänotypisierungsplattformen in der Rebenzüchtung am Geilweilerhof zu begleiten. Des Weiteren konnten sie sich über unseren Tanksensor zur Echtzeit Qualitätsüberwachung bei der Weinlese auf dem Traubenvollernter informieren.

Wir haben uns sehr über den Dialog mit Praktiker*innen und Besucher*innen der Winzer-Service Messe zu neuen Impulsen der digitalen Transformation der Landwirtschaft gefreut!

Triesdorfer DigiDays

Welche Rolle spielt Digitalisierung für den erfolgreichen Pflanzenbau der Zukunft?

Darüber diskutierte Matthias Lech mit Dr. Anna Kicherer, Markwart (Mark) von Pentz, Matthias Nachtmann und Frank Brunn (N.U. Agrar) bei den Triesdorfer DigiDays des Experimentierfeldes Diabek am 06.06.2023.

Das Projekt DigiVine auf der Experimentierfelder-Konferenz 2023 in Berlin

Um sich über die gewonnenen Forschungsergebnisse und digitalen Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft auszutauschen, fand die Experimentierfelder-Konferenz am 28. und 29. April 2023 in Berlin statt.

Die Konferenz wurde in Form von individuellen Ausstellungsständen für jedes Experimentierfeld, sowie verschiedenen Vorträgen abgehalten. Die Eröffnungsrede der Konferenz wurde von Frau Claudia Müller, parlamentarische Staatssekretärin des BMEL, und Frau Dr. Michaela Filipini, Abteilungsleiterin der BLE, gehalten. Zudem ergänzten zwei Staatssekretärinnen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) die Eröffnung mit Impulsvorträgen. Nach der Eröffnungsrede der Konferenz wurde die Experimentierfelderausstellung eröffnet, die den Besuchern Einblicke in die vielfältigen Themenbereiche der 14 Experimentierfelder ermöglichte. Am Stand von DigiVine präsentierten wir den Besuchern unsere aktuellen Fortschritte, darunter den Aufbau eines Tankensors zur Qualitätsmessung des geernteten Lesegutes auf dem Traubenvollernter, den Workflow für die Bildaufnahmen im Feld mit den Phänotypisierungsplattformen ‚PHENOliner‘ und ‚PHENOquad‘ sowie Webtools zur visuellen Darstellung von Pflanzenschutzmittel-Applikationskarten. Wir führten intensive Gespräche mit den Besuchern, darunter auch politische Vertreter, über das Potenzial digitaler Lösungen im Weinbau, insbesondere im Bereich Qualitätsmanagement und nachhaltiger Pflanzenschutzmaßnahmen. Auf der Bühne stellte Dr. Anna KICHERER das Projekt DigiVine kurz vor. Dr. Xiaorong ZHENG hielt zwei weitere Vorträge in der Inside-Sektion mit den Titeln ‚Echtzeit-Spektralqualitätsmessung während der Weinlese auf dem Traubenvollernter‘ und ‚Aufbau von RGB- und NIR-Sensorsystemen für die selektive Weinlese im Weinbau‘.

Alle Vorträge der Konferenz stehen online zur Verfügung unter https://ktmlandingpage.bmel.de/ble-ef-konferenz.

Robert Schlumberger Lectures 2023

Die Robert Schlumberger Lectures 2023 standen unter dem Thema “Digitalisierung - (K)Intelligente Systeme für den Weinbau.” Ziel war es die diesbezüglichen Grundlagen darzustellen und den Diskurs über die aktuellen Anwendungen und zukünftigen Entwicklungen zu führen. Was bedeutet Digitalisierung für den Weinbau und wie können diese Systeme nützlich sein? Dabei gab es eine Podiumsdiskussion sowie Vorträge zu vielen spannenden Themen:

- From Point Cloud Data to Geometric Deep Learning von Andreas Holzinger, Anna Saranti, Anahid Jalali und Allessa Angerschmid (BOKU)

- Prognosen für Umweltrisiken von Peter Kieseberg (FH St.Pölten)

- Digitalisierung entlang der Prozesskette Weinbau von Anna Kicherer (JKI Geilweilerhof)

- KI-Rebschnitt: Angewandte Landwirtschaft 4.0 im Weinbau von Caroline Horst (GDV)

- Feld-Phänotypisierung – Zukunft der Landwirtschaft von Astrid Forneck (BOKU)

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist gibt es auf YouTube

Startschuss: Schlagabtausch - das Format für digitale Themen im Weinbau

Unter dem Motto „Regen lässt das Gras wachsen, Wein das Gespräch“ startete am 25. August 2021 der „Schlagabtausch“, ein für den Weinbau neues interaktives Format, welches als kurzweilige Serie eine Plattform zum Austausch von digitalen Themen im Weinbau liefert.

Das Kick-off fand am JKI Standort Geilweilerhof statt. Hier präsentierten Forschende aus vier Experimentierfeldern neueste Erkenntnisse aus ihrer Forschung zur Digitalisierung im Weinbau und stellten diese gemeinsam mit Gästen aus der Weinbaupraxis auf den Prüfstand.

Als Gäste aus den Experimentierfeldern waren vor Ort:

- Prof. Dominik Durner und Daniel Eberz-Eder (Experimentierfeld- Südwest)

- Björn Poss (DIWAKOPTER)

- Ingolf Römer (EXPRESS)

- Dr. Anna Kicherer (DigiVine)

In der ersten Folge wurden die Experimentierfelder und ihre Themen vorgestellt von digitalen Apps, Anwendungen im Pflanzenschutz, der Reifemessung und des Energiemanagements bis hin zu Schnittstellen und Wissenstransfer war alles dabei. Dr. Anna Kicherer und Ingolf Römer führten charmant durch die Veranstaltung.

Aus der Weinbaupraxis zu Gast waren Julia Lergenmüller (Weingut Lergenmüller, Hainfeld) und Boris Kranz (Weingut Kranz, Ilbesheim). Gemeinsam mit den Zuschauern zuhause wurden einige Einschätzungen zu den digitalen Themen im Weinbau über eine online Abstimmung interaktiv erörtert.

Dr. Anna Kicherer stellte den beiden Winzern in einer Live Demonstration den Prototyp eines Handsensors zur Reifemessung vor, welcher im Rahmen des Experimentierfeldes DigiVine in Kooperation mit dem Fraunhofer IOSB am JKI entwickelt wird. Er soll es dem Winzer in der Zukunft ermöglichen zerstörungsfrei und schnell den aktuellen Reifezustand seiner Trauben im Feld erfassen zu können, indem er mittels spektraler Messung den Zucker- und Säuregehalt einzelner Beeren vorhersagt. Bei der Frage, ob diese digitale Lösung einen Mehrwert bietet oder ob weiterhin auf das Refraktometer als Messinstrument vertraut wird, entschieden sich 85% der Befragten für die digitale Methode. Damit ging dieser „Schlagabtausch“ klar an die Wissenschaft.

Auf Grund der Corona Lage fand die Veranstaltung rein virtuell statt und wurde live auf YouTube gestreamt. Weitere Veranstaltungen sind als Hybrid bzw. Präsenz Veranstaltung geplant.

Sie haben die Veranstaltung verpasst?

Kein Problem, unter folgendem Link kann sie angeschaut werden:

https://youtu.be/ZyN48r4-VvQ. Die Folge wurde bereits mehr als 400 Mal gestreamt.

Sie wollen wissen wie es weitergeht?

Begleiten Sie uns auf der Reise in die digitale Zukunft. Wir informieren Sie über Innovationen aus der Forschung, stellen uns Ihren Fragen und hören ganz genau hin was Sie sich als Winzerin oder Winzer wünschen. Folgen sie den Experimentierfeldern auf Instagram oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei. Der nächste Schlagabtausch wird im Winter 2021 stattfinden.

Zum Hintergrund der Experimentierfelder

Mit der Digitalisierung und der Landwirtschaft treffen hochkomplexe Systeme aufeinander. Um Vorteile auch für die Gesellschaft besser nutzen zu können, hat unser Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) das Zukunftsprogramm Digitalpolitik Landwirtschaft entwickelt. Hierzu gehören die digitalen Experimentierfelder (Link). Die Experimentierfelder sind über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Sie sind auch Anlaufstellen für interessierte Landwirte aus den jeweiligen Regionen. Dadurch wird der Wissensaustausch in die Praxis und aus der Praxis gewährleistet.

• DigiVine – Julius Kühn-Institut (Koordinator) – Thema: Digitalisierung im Wertschöpfungsnetzwerk Weinbau: Von der Pflanzung bis zur Traubenanlieferung.

• DIWAKOPTER – HS Geisenheim – Thema: Digitalisierung im Wein- und Ackerbau mit Multikoptern.

• EF-Suedwest – DLR RNH (Koordinator) – Thema: Förderung des branchenübergreifenden und überbetrieblichen Datenmanagements zur Unterstützung landwirtschaftlicher Wertschöpfungssysteme.

• EXPRESS – Universität Leipzig (Koordinator) – Thema: Experimentierfeld zur datengetriebenen Vernetzung und Digitalisierung in der Landwirtschaft

Die Förderung der Vorhaben erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages.

FarmerSpace x DigiVine

Vom 11. bis zum 13. August 2021 war FarmerSpace zu Besuch bei dem Experimentierfeld DigiVine in Siebeldingen. Äquivalent zu den Kulturen Weizen und Zuckerrübe in FarmerSpace möchte DigiVine ausgewählte digitale Technologien im Weinbau als Wertschöpfungsinstrumente von der Pflanzung bis zur Traubenablieferung aufzeigen, entwickeln und mit Praktikern testen. Dabei wird der Einstieg von Winzern in die Digitalisierung gefördert, Anbietern neuer Technologien werden Märkte eröffnet und neues Wissen für einen breiten Anwenderkreis generiert. Schnittstellen für eine Steigerung der Transparenz gegenüber Verbrauchern und der Gesellschaft sind stets vorgesehen.

Im Rahmen unserer Kooperation war es das Ziel, die fachliche Fragestellung der Kolleg*innen aus DigiVine mit unseren technischen Möglichkeiten zu unterstützen.

Die Fragestellung lautet: Unterscheidet sich das Mikroklima zwischen alten und neuen Rebsorten und falls ja, kann dies möglicherweise auftretende Unterschiede von biotischen und abiotischen Stressoren erklären? Ferner soll untersucht, ob die Skalenebene bzw. Auflösung einen Einfluss auf die Detektion hat. Zu diesem Zwecke werden die Messungen einer an einer Drohne installierten Thermalkamera (DJI XT2 mit FLIR Wärmebildkamera) mit denen einer Handkamera (Infratec Variocam) und installierten Temperaturloggern verglichen.

Am Mittwoch, den 13. August starteten wir um 8:00 Uhr am IfZ und waren bereits um 12:00 Uhr in Siebeldingen angekommen. Dr. Anna Kicherer, Leitung Arbeitsbereich Digitalisierung und Präzisionsweinbau, begrüßte uns und nach einem stärkenden Mittagessen stand ein Testflug mit unseren Drohnen an. An der Technik sollte der Versuch am Donnerstag schließlich nicht scheitern. Gemeinsam mit der Dr. Xiaorong Zheng, wissenschaftliche Mitarbeiterin in DigiVine, haben wir zunächst die GPS-Koordinaten der zu betrachtenden Rebenreihen im Weinberg eingemessen und dann einen Probeflug pro Versuchsbereich mit der Drohne gestartet. Nachdem die Technik eingerichtet war, hat Frau Dr. Kicherer uns noch über das Versuchsgut geführt und einiges zur Geschichte des Geilweilerhofes berichtet. Auf dem Geilweilerhof in Siebeldingen ist das Institut für Rebenzüchtung - eines von insgesamt 17 Instituten des Julius-Kühn-Instituts (JKI) - untergebracht. Das Hofgut gehörte ehemals zum Klostergut Eußerthal. Nachdem es in den Privatbesitz übergegangen war, wurde es nach mehreren Besitzerwechseln der Kreisregierung vermacht. Damit verbunden war die Auflage, eine Rebenzucht- und Versuchsstation einzurichten. Im Laufe der Institutsgeschichte, die 1926 begann, wurden einige Zuchterfolge erzielt, die nach langjährigen Verfahren auch den Sortenschutz erhielten.

Nun aber zurück zu unserem gemeinsamen Versuchsgeschehen: Am Donnerstag klingelte der Wecker bereits um 5:00 Uhr, denn um 6:00 Uhr sollte der erste Flug beginnen. Belohnt wurden wir mit herrlichem Wetter und einem wunderschönen Sonnenaufgang. Am Weinberg angekommen begannen wir die erste Messung mit der Drohne und nahmen im Anschluss daran händisch punktuelle Messungen mit der Thermalkamera im Weinberg vor. Den gleichen Ablauf verfolgten wir an allen drei Standorten jeweils um 6:00, 12:00 und 18:00 Uhr, um einen möglichen tageszeitlichen Effekt erfassen zu können. Insgesamt liefen die Messungen reibungslos ab. Wir hatten genügend Zeit zum fachlichen Austausch zwischen bzw. während der einzelnen Flüge - ein weiterer Vorteil der automatisierten Flugfunktion der Drohne. Nach diesem doch anstrengenden Tag belohnten wir uns noch mit einem kulinarischen Besuch auf einem Weingut und probierten Pfälzer Spezialitäten wie zum Beispiel „Pfälzer Saumagen“.

Die Ergebnisse dieses Versuches befinden sich noch in der Auswertung - was wir aber als Fazit schon sagen können, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden digitalen Experimentierfeldern sehr fruchtbar war und es uns ferner sehr viel Spaß gemacht hat, einen Blick über den Tellerrand zu wagen.

Bescheidübergabe

Bescheidübergabe durch Frau Bundesministerin Julia Klöckner an Prof. Dr. Frank Ordon, Präsident und Direktor am Julius-Kühn-Institut. Quelle: BMEL/Gaertner/Photohek.

Bescheidübergabe durch Frau Bundesministerin Julia Klöckner an Prof. Dr. Frank Ordon, Präsident und Direktor am Julius-Kühn-Institut. Quelle: BMEL/Gaertner/Photohek.

-

Kontakt: Dr. Anna Kicherer (JKI)

-

Email

info@digivine.org -

Telefon

+49-(0)6345-41-123